Real Monasterio de San Juan de la Peña : la diffusion des idéaux clunisiens

Premier établissement espagnol à adopter le rite romain en lieu et place du rite hispanique, le monastère de San Juan de la Peña incarne la diffusion des idéaux clunisiens et un exemple de réforme au cœur de la péninsule ibérique.

Sans jamais en être dépendant, San Juan entretient avec le monastère de Cluny des liens très étroits. Dès le début du XIe siècle, la règle de saint Benoît est introduite à San Juan, puis les moines adoptent le rite romain en 1071 à l’initiative du roi Sancho Ier d’Aragon (1064-1094).

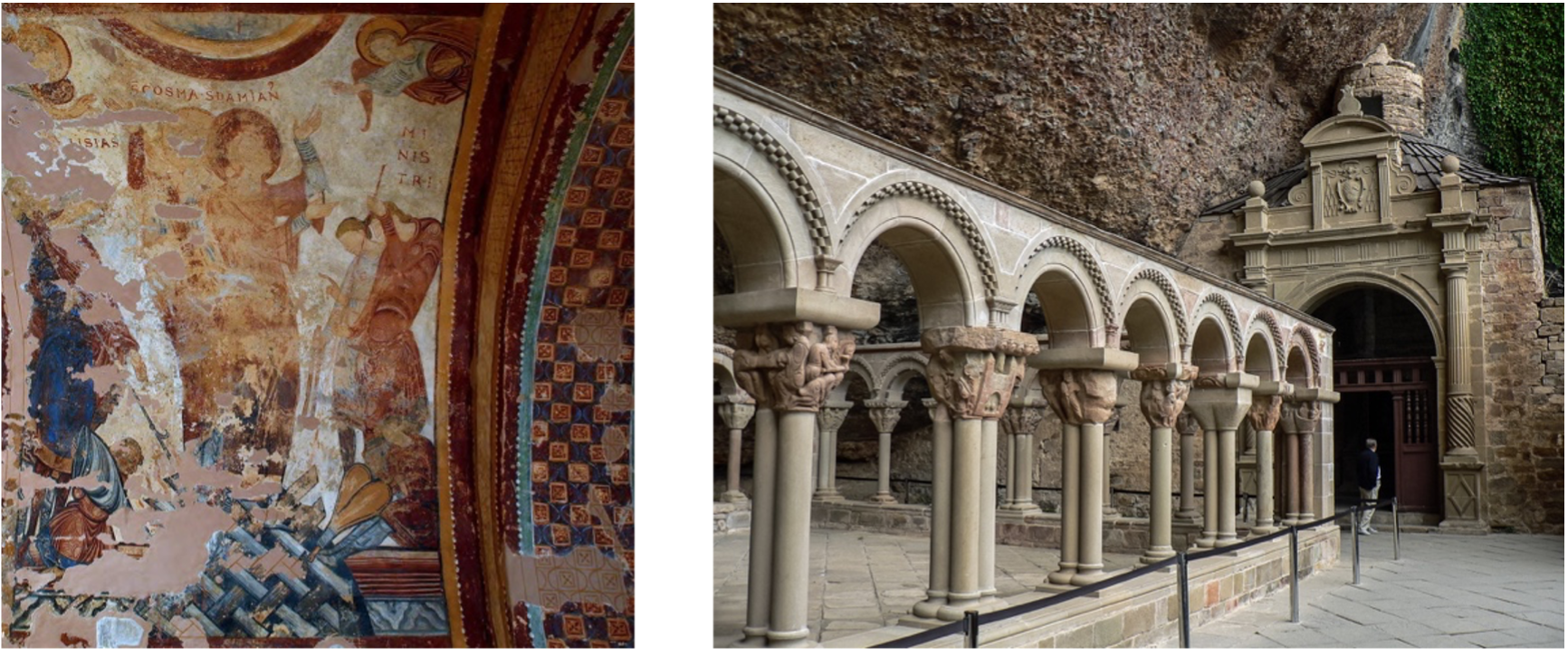

À partir du règne de ce dernier et de son successeur Pierre Ier (1094-1104), l’établissement connaît un essor notoire qui s’accompagne d’une production artistique nouvelle : les murs de l’église primitive, construite au IXe siècle, sont ornés d’un cycle de fresques illustrant les martyres des saints Côme et Damien dont le style est parfois rapproché des peintures de Berzé la-Ville ou de l’art de la miniature. En parallèle, un cloître roman, aux nombreux chapiteaux historiés, est édifié.

Le cloître de San Juan, véritable chef-d’œuvre

À l’origine, le cloître ne comptait que six chapiteaux décorés d’animaux fantastiques et de motifs géométriques. Entre 1185 et 1195, l’ensemble s’enrichit d’une vingtaine de nouvelles sculptures, chefs-d’œuvre attribués au « maître de San Juan » et à son atelier. Le décor choisi s’organise autour de trois cycles majeurs : la Genèse, la Nativité et la Vie publique du Christ (2).

Un souffle d’opposition : zoom sur le chapiteau de la Genèse (3)

L’un des chapiteaux de la galerie Nord du cloître, consacré à l’épisode du péché originel, se distingue par son originalité : Adam est représenté avalant le fruit défendu, les trois premiers doigts appuyés sur sa gorge. Il s’agit là d’un motif unique, sans équivalent dans la représentation du premier homme qui est le plus souvent figuré avec la main entière posée contre son cou.

Replacé dans son contexte de production, ce geste pourrait apparaître comme le témoin d’un moment clé de l’histoire du monastère : celui de l’abandon du rite hispanique au profit de celui de l’Église romaine. Dans le premier rite, l’Eucharistie est préparée en une seule fois, au début de la cérémonie, tandis que dans le second rite la préparation est divisée en trois étapes, au fil de la célébration.

Ainsi, les trois doigts d’Adam pourraient faire référence aux trois fragments de l’hostie divisés lors de la cérémonie romaine et le fruit défendu qui l’étouffe évoquerait la réticence des moines de San Juan face à ce nouveau rituel.

La disposition même du chapiteau semble renforcer ce contraste : il est placé en diagonale de l’épisode de la Cène dans lequel le Christ célèbre et bénit de ses deux doigts son dernier repas, l’Eucharistie. De l’autre, Adam consomme le fruit défendu : ses trois doigts posés sur sa gorge représentent l’erreur et le péché.

Cette opposition visuelle entre péché et célébration eucharistique souligne, de manière subtile, le passage de l’ancienne pratique hispanique à la réforme romaine, et le rejet implicite de ce nouveau rite.

Finalement, il semblerait que l’adoption pionnière du rite romain à San Juan de la Peña ne se soit pas faite sans réticences, comme le suggère le geste d’Adam dans le péché originel, subtilement mis en scène sur le chapiteau du cloître du monastère…

Laura Attardo

Chargée de mission scientifique - Clunypedia

Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Doctorante à l'Université Paul-Valéry de Montpellier

Les moines de Cluny et l’image : un discours ecclésiologique à travers les manuscrits enluminés clunisiens (Xe-XIIIe siècle)

clunypedia@sitesclunisiens.org

Notes

(1) À partir du XIe siècle, à l’initiative de la papauté, dans un élan d’uniformisation des pratiques liturgiques, le rite hispanique ou rite mozarabe, en vigueur dans l’ensemble de l’Espagne, est remplacé par le rite romain (HELVETIUS A. -M, MATZ J. -M., Église et société au Moyen Âge (Ve – XVe siècle), Paris, 2014, p. 133).

(2) Principaux épisodes du cycle de la Genèse : Création du monde, Adam et Ève…, ; du cycle de la Nativité : Adoration des mages, Présentation au temple… ; et de la Vie publique : Noces de Cana, la Cène…

(3) Cette partie de la notice est basée sur l’article de JÚNIOR F., « Les trois doigts d'Adam… ».

(4) Auteur de la citation : RECHT R., L’objet de l’histoire de l’art, Paris, 2003, p. 42.

Illustrations

Fig. 1 : de gauche à droite : Martyre des saints Come et Damien. Monastère San Juan de la Peña, peintures murales, fin du XIe siècle. © Romanico aragones ; Cloître de San Juan. Monastère San Juan de la Peña, fin du XIe siècle. © Clunypedia.

Fig. 2 : de gauche à droite : Caïn tuant Abel ; voyage des rois mages ; la Cène. Monastère San Juan de la Peña, chapiteaux du cloître, fin du XIIe siècle. © Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Fig. 3 : Adam ayant mangé le fruit défendu. Monastère San Juan de la Peña, chapiteau du cloître, fin du XIIe siècle. © Creative Commons.

Fig. 4 : La Cène. Monastère San Juan de la Peña, chapiteau n° 16 du cloître, fin du XIIe siècle. © Geoblographia.com.

Bibliographie indicative

BEAUD M., « San Juan de la Peña, monastère », in BEAUD M. (dir.), Ces Rois mages venus d'Occident », Paris, 2022. Contenu adapté en ligne en avril 2022 : doi.org/10.58079/ogl9

GARCIA LLORET J. -L., LACARRA DUCAY C., «Arte en el Monasterio Medieval de San Juan de la Peña », in LAPEÑA PAU A. I. (dir.), San Juan de la Peña (Suma de estudios), Saragosse, 2000, p. 50 89 (en ligne : https://www.academia.edu/44949840/_El_claustro_de_San_Juan_de_la_Peña_en_San_Juan_de_la_Peña_Suma_de_Estudios_Mira_Editores_Zaragoza_2000_pp_64_89

JÚNIOR F., « Les trois doigts d'Adam. Liturgie et métaphore visuelle au monastère de San Juan de la Peña », in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62-2 (2007), p. 413-439 (en ligne : shs.cairn.info/article/ANNA_622_0413)

PATTON P. A., « Capitals of San Juan de la Peña : Narrative Sequence and Monastic Spirituality in the Romanesque Cloister », in Studies in Iconography, 20 (1999), p. 51-100. (en ligne : https://www.academia.edu/2911651/_The_Capitals_of_San_Juan_de_la_Peña_Narrative_Sequence_and_Monastic_Spirituality_in_the_Romanesque_Cloister_Studies_in_Iconography_20_1999_51_100)