Odilon de Mercœur (994-1049), 5ème grand abbé de Cluny

Renforcement de l’influence du monastère, sanctification de ses abbés, rédaction des coutumes, instauration de la paix de Dieu … sous l’abbatiat d’Odilon, l’Église clunisienne connaît un essor sans précédent. Dans le sillage de son prédécesseur Mayeul, il marque à son tour Cluny de son empreinte.

Avant Cluny : une ascension fulgurante

Odilon naquit vers 960-961 dans une puissante famille noble implantée en Auvergne, les Mercœur. Son père, Béraud le Maire, à la tête de nombreuses possessions dans la région, se distinguait notamment par ses qualités de chevalier.

Cadet d’une fratrie nombreuse, Odilon était destiné à la vie religieuse : il intègre Saint-Jean de Brioude en tant qu’oblat (1) puis devient chanoine de cette même communauté.

Selon Jotsald, son biographe, c’est vers 990-991 qu’une recontre avec l’abbé Mayeul, alors en visite en Auvergne, bouleversa son destin, le conduisant à rejoindre Cluny. Très proche de son mentor, il est rapidement désigné comme successeur et devient ainsi, dès 994, cinquième abbé du monastère (2).

Un abbatiat de 55 ans

À l’image de son prédécesseur, Odilon veille à confirmer et à consolider le statut exceptionnel du monastère :

-En 998, une première bulle du pape Grégoire V rappelle le privilège d’exemption qui protège l’établissement de toute ingérence extérieure.

-En 1024, une seconde bulle étend ce privilège d’exemption à tous les monastères réformés par Cluny : c’est la naissance de l’Église clunisienne. Protégée par la papauté, aucun évêque, roi ni empereur n’a de pouvoir d’influence sur celle-ci. Cette nouvelle prérogative ne tarda pas à provoquer des tensions avec l’aristocratie locale et les autorités ecclésiastiques…

Réformateur actif, Odilon intervient dans un grand nombre d’établissements pour les réformer en tant qu’abbé de Cluny et non plus à titre personnel comme le faisaient Odon et Mayeul. Il contribue ainsi au développement de l’Église clunisienne qui étend sa toile dans près de 70 nouveaux monastères, de la Bourgogne à l’Auvergne, de la Provence à la Lombardie.

Proche des puissants de son temps, ses liens étroits avec les rois de France, de Bourgogne, les empereurs germaniques, les souverains hispaniques et même avec le roi Étienne Ier de Hongrie contribuent à l’accroissement des donations pour le monastère.

Face à cette expansion croissante, les moines entreprennent la rédaction à Cluny de leurs coutumes entre 1027 et 1033.

Destiné à l’abbaye de Farfa (Italie), le Liber tramitis, offre un panorama exceptionnel de la vie du monastère : description des bâtiments, de la décoration de l’église lors des grandes fêtes, de la liste des chanteurs et des fêtes chantées… On y découvre par exemple que 215 psaumes étaient récités chaque jour par la communauté des moines !

Dans la nuit du 31 décembre 1048 au 1er janvier 1049, Odilon s’éteint à Saint-Pierre de Souvigny où il est inhumé, reposant auprès de son cher prédécesseur Mayeul.

Ses œuvres

Au cours des années 1031 à 1039, son abbatiat traverse une période troublée, notamment marquée par un épisode de grande famine et d’instabilité politique. Dans ces instants difficiles, il entreprend la rédaction d’une Vie de saint Mayeul qui confère à ce dernier le statut de saint (4).

Il est également l’auteur d’une épitaphe en l’honneur d’Adélaïde de Bourgogne et de plusieurs sermons dédiés à l’Assomption et à la Sainte Croix.

Pour la petite histoire… une guérison miraculeuse

On ne sait que peu de choses sur la vie d’Odilon avant son entrée à Cluny. Jotsald raconte néanmoins un récit qui présage des qualités spirituelles de l’abbé.

Alors qu’il n’était qu’un petit enfant, il souffrait de paralysie infantile l’empêchant de marcher. Un jour, à l’occasion d’un voyage, sa famille le déposa un instant sur le parvis d’une église dédiée à Notre-Dame. Laissé seul, l’enfant se déplaça jusqu’à l’autel pour en saisir la nappe et fut instantanément guérit. Cet épisode marqua le début d’une dévotion intense et sans faille à la Vierge Marie, exprimée des années plus tard dans un sermon dédié à l’Assomption (5).

Laura Attardo

Chargée de mission scientifique - Clunypedia

Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Doctorante à l'Université Paul-Valéry de Montpellier

Les moines de Cluny et l’image : un discours ecclésiologique à travers les manuscrits enluminés clunisiens (Xe-XIIIe siècle)

clunypedia@sitesclunisiens.org

Notes

(1) Oblat : au sens strict, le terme désigne celui « qui est offert » (oblatus). Il s’agit des enfants offerts par leur famille au monastère afin qu’ils reçoivent une éducation et deviennent moines, en échange de biens matériels (LOCATELLI R., « Oblat », in Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2004 (2ème éd.), p. 1013-1014).

(2) La plus ancienne Vie d’Odilon est rédigée peu après sa mort, entre 1049 et 1053, par le moine clunisien Jotsald : Vita sancti Odilonis, éd. STAUB J., Hanovre , 1999, MGH 68. La venue de Mayeul en Auvergne est mentionnée dans le livre I, ch. 2, p. 149, lignes 11-12. Selon Raoul Glaber, ce n’est pas Mayeul mais le « zèle » de Guillaume de Dijon qui convainc Odilon de rejoindre Cluny (Raoul Glaber, Vita domni Willelmi abbatis, ch. X, éd. BULST N., Opera, n. 12, p. 280).

(3) Jotsald, Vita sancti Odilonis, p. 156.

(4) Odilon de Cluny, Vita Maioli, BHL 5179.

(5) Sermon dédié à l’Assomption : Odilon de Cluny, Congrue, éd. MIGNE J. -P. PL 142, col. 1028.

Illustrations

Fig. 1 : Buste reliquaire d’Odilon. Lavoûte-Chilhac, église Sainte-Croix. Ministère de la Culture (France), © Conservation des antiquités et des objets d’art de Haute-Loire, tous droits réservés.

Fig. 2 : Gisants des saints Mayeul et Odilon. Souvigny, église Saint-Pierre et Saint-Paul, seconde moitié du XIIIe siècle. © Creative Commons Attribution.

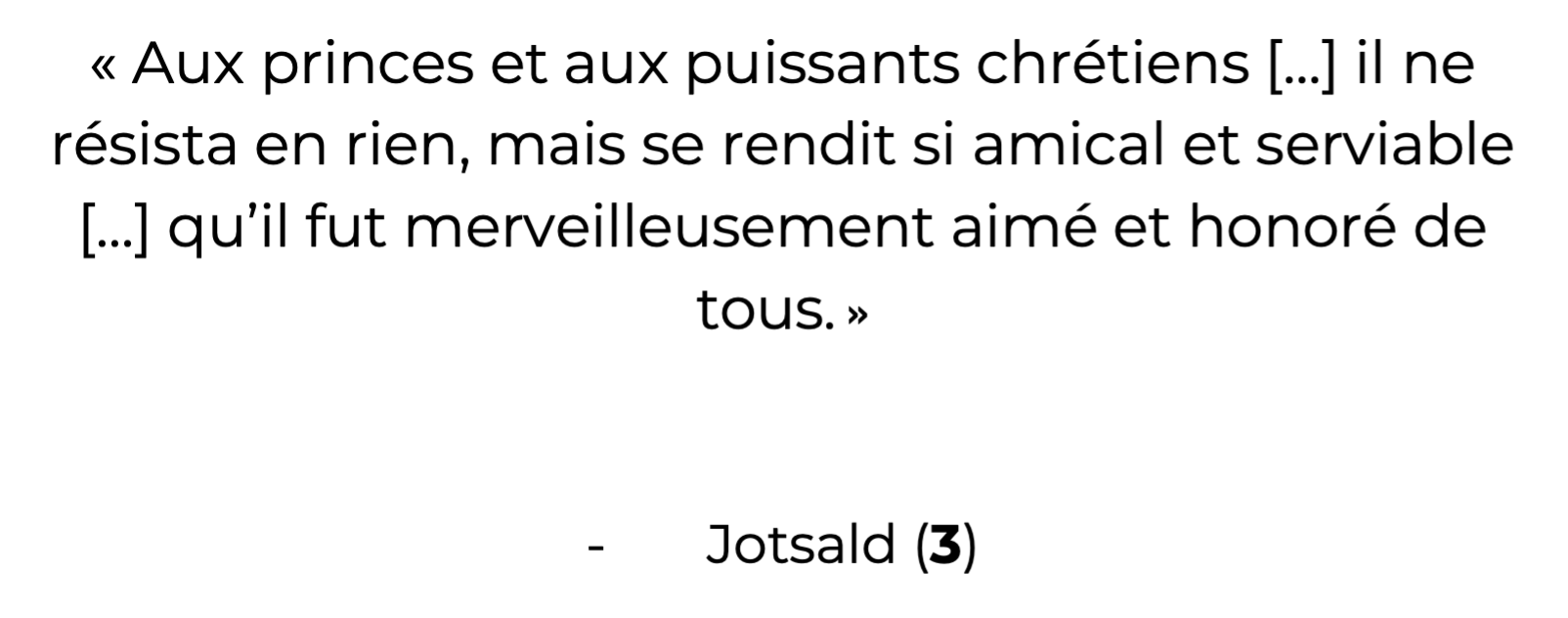

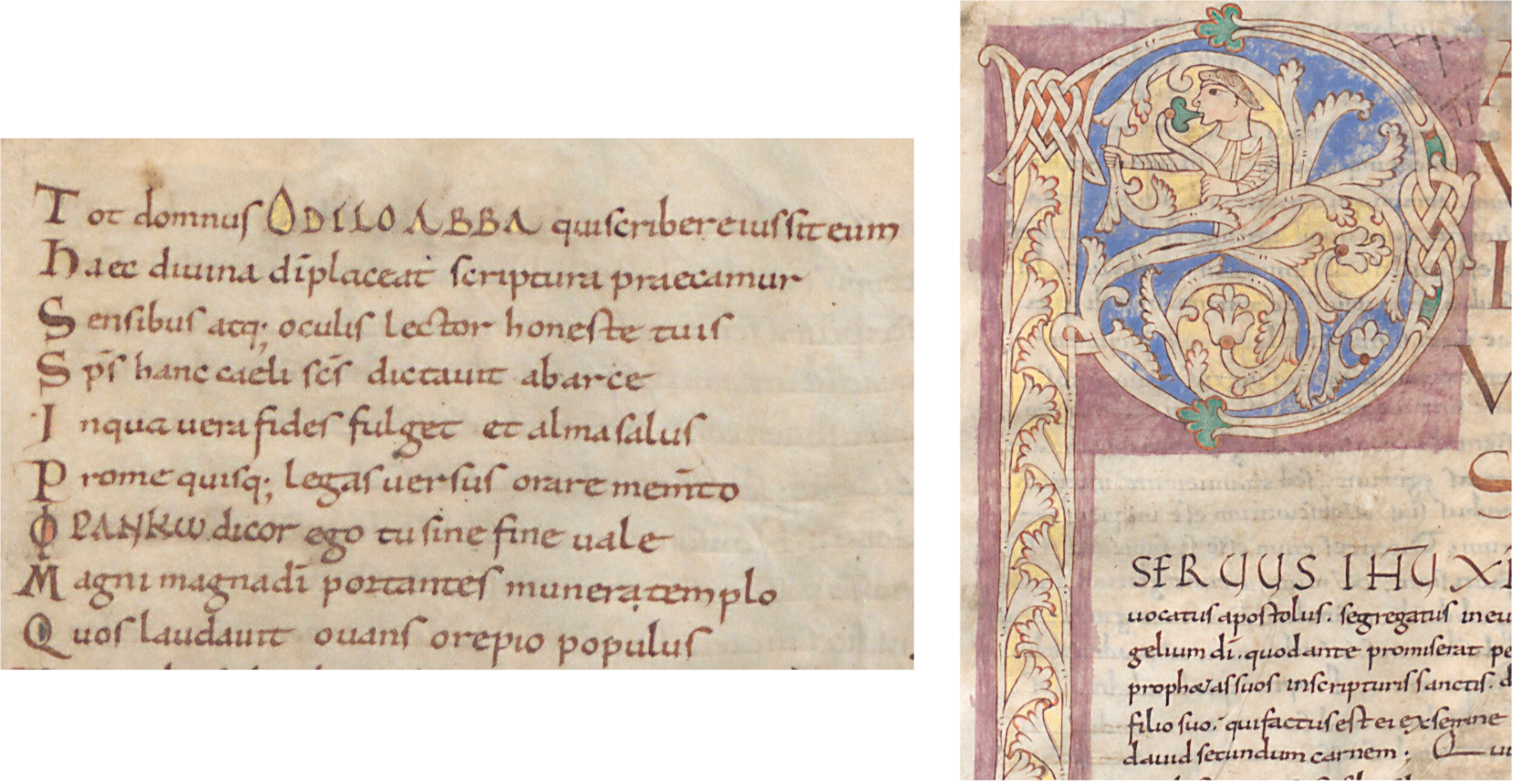

Fig. 3 : Bible commanditée par l’abbé Odilon et poème de dédicace. Paris, BnF, Latin 15176, f. 4v ; Initiale « P » habitée. Latin 15176, f. 421r.Fig. 4 : Miracle de Notre Dame, saint Odilon devant la Vierge à l’enfant. Paris. BnF, Français 818, XIIIe siècle, f.101v.

Bibliographie indicative

BOYNTON S., « Les coutumes clunisiennes au temps d’Odilon », in VIGIER J., ANDRÉ S. (éd.), Odilon de Mercœur, l’Auvergne et Cluny. La « Paix de Dieu » et l’Europe de l’an mil, Actes du Colloque de Lavoûte-Chilhac (mai 2000), p. 193-202.

CORQ L., Saint Odilon, abbé de Cluny de 994 à 1048, Moulins, 1949.

GOULLET M., « Odilon, saint et hagiographe », in VIGIER J., ANDRÉ S. (éd.), Odilon de Mercœur, l’Auvergne et Cluny. La « Paix de Dieu » et l’Europe de l’an mil, Actes du Colloque de Lavoûte-Chilhac (mai 2000), p. 73-81.

HOURLIER J., Saint Odilon, abbé de Cluny, Louvain, 1974.

IOGNA-PRAT D., « Odilon de Mercœur et l’Église clunisienne », in VIGIER J., ANDRÉ S. (éd.), Odilon de Mercœur, l’Auvergne et Cluny. La « Paix de Dieu » et l’Europe de l’an mil, Actes du Colloque de Lavoûte-Chilhac (mai 2000), p. 61-71.