Les grandes étapes de la vie du scriptorium

Comme de nombreux monastères du Moyen Âge, Cluny était doté d’un scriptorium - un atelier réservé à la copie et l’enluminure des manuscrits - et d’une bibliothèque. Entre sa fondation en 910 et la fin du XIe s., le monastère bourguignon devient un centre intellectuel rayonnant qui compte dans sa bibliothèque plus de 500 ouvrages : chiffre tout à fait exceptionnel pour cette période !

Les grandes étapes de la vie du scriptorium, premier chapitre de la série : A la rencontre des moines de Cluny

Odon et sa bibliothèque personnelle

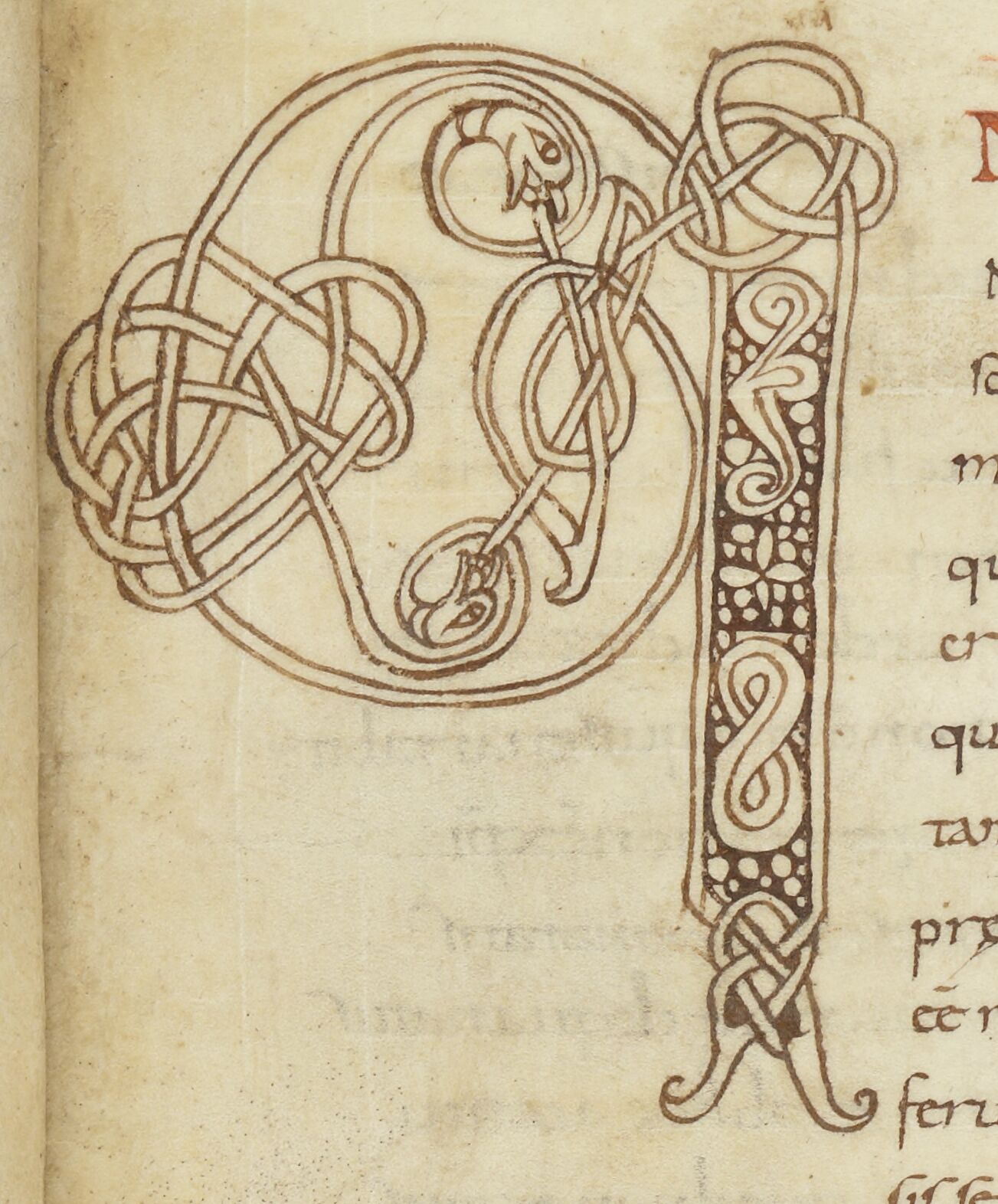

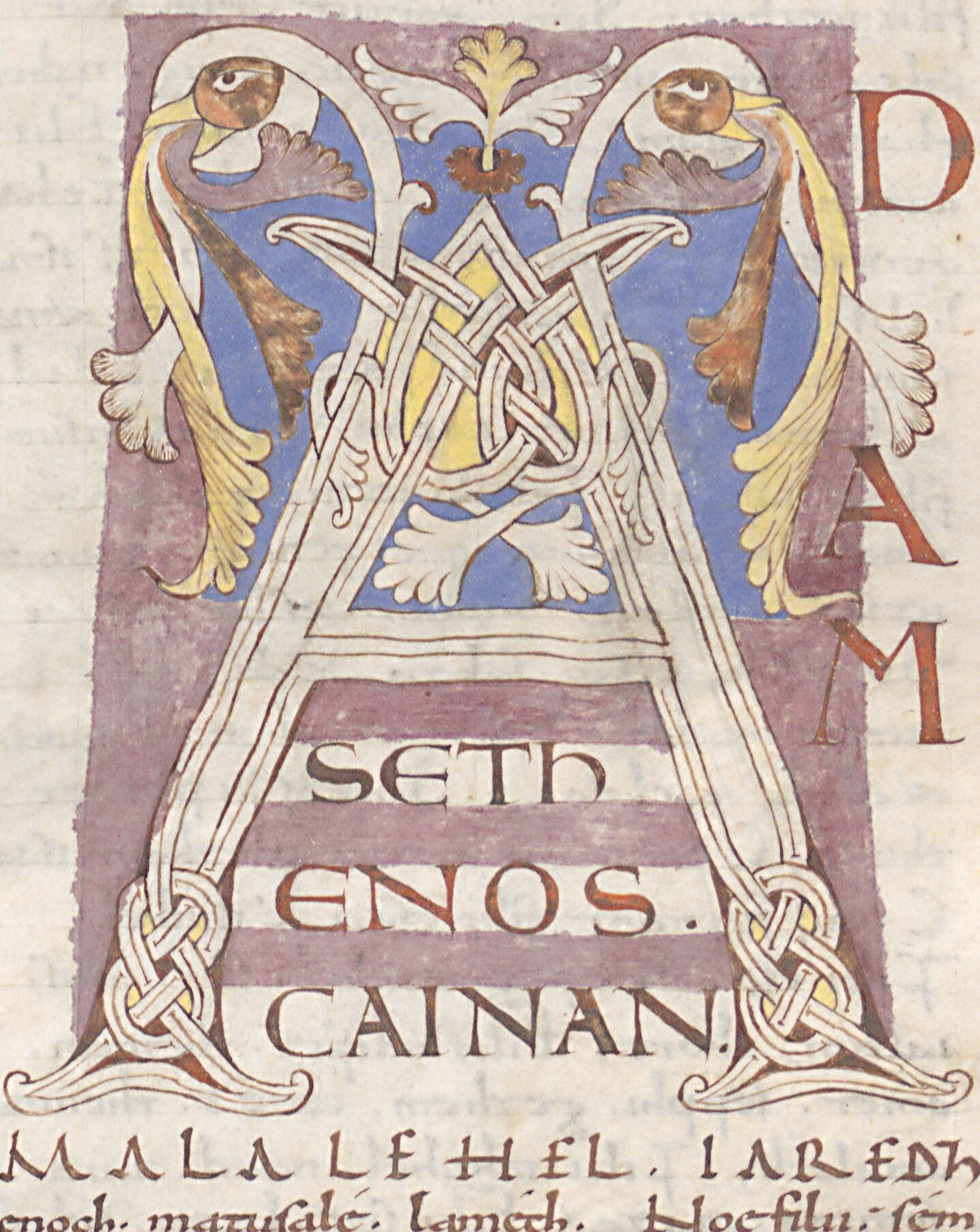

À sa naissance, le scriptorium est alimenté par Odon (927-942) qui rejoint la communauté avec sa bibliothèque personnelle. Les manuscrits qu’il apporte vont servir de modèles aux copistes clunisiens. Ils présentent les motifs de l’art mérovingien et carolingien : initiales exécutées à la plume, ornées d’entrelacs et de tresses, de motifs végétaux et d’animaux fantastiques.

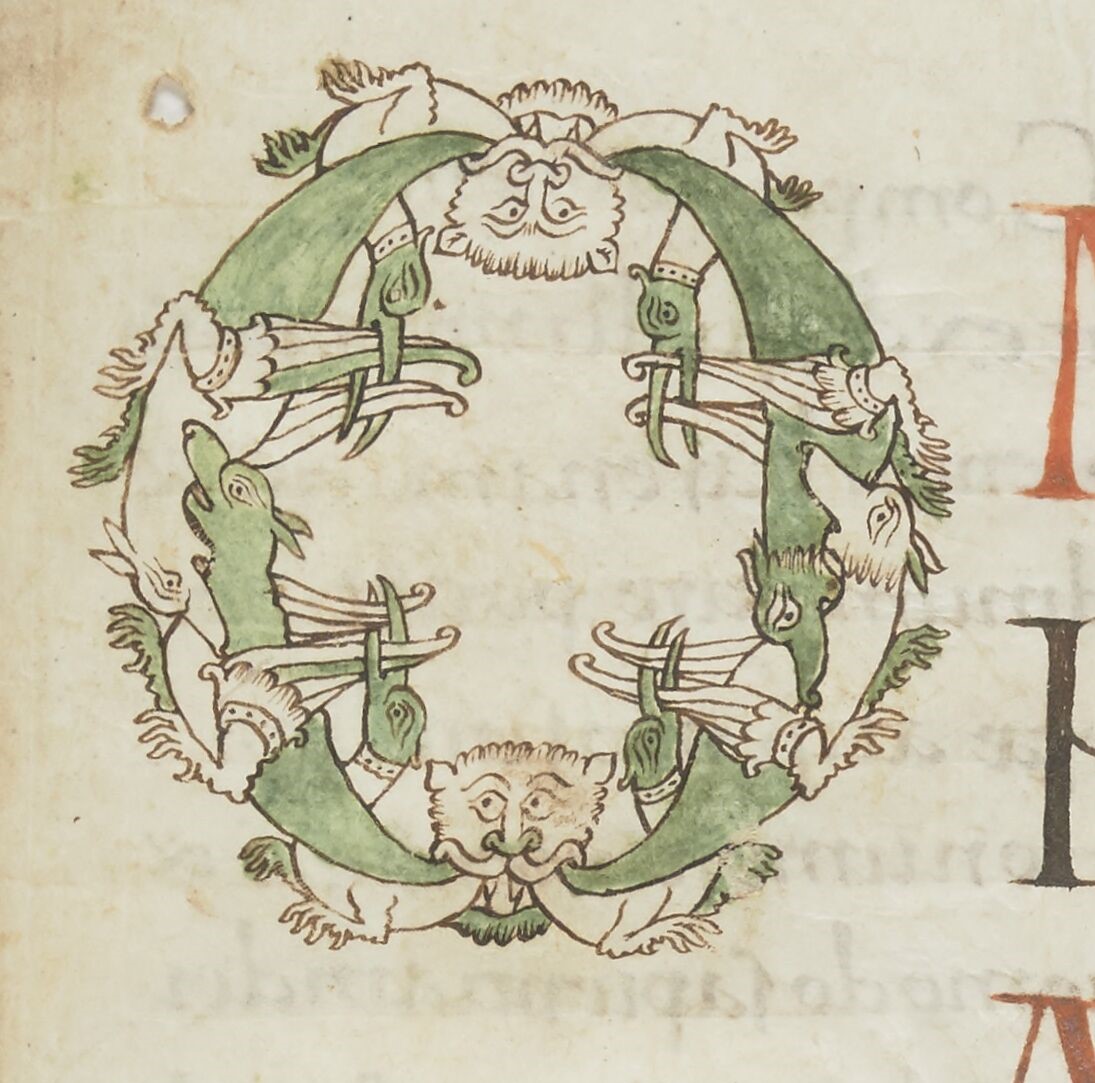

De belles créations sous Mayeul

Occupant la charge d’armarius - personne responsable de la production des manuscrits – puis d’abbé de Cluny (954-994), Mayeul contribua fortement au développement de la bibliothèque. Dans les dernières décennies de son abbatiat plusieurs codex sont copiés et enluminés à sa demande : le texte est mis en valeur par de jolies initiales réhaussées de couleurs, ornées d’animaux fantastiques et même de personnages.

Odilon et l’apogée de la couleur

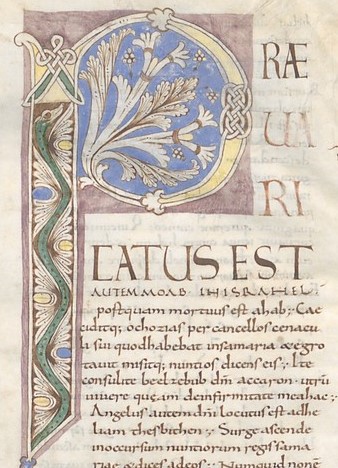

Si peu de manuscrits enluminés sous Odilon (994-1049) nous sont parvenus, l’un des plus beaux témoignages de cette période, une Bible, spécialement commandée par l’abbé lui-même, a fort miraculeusement été conservée !

Pour sa réalisation, les enlumineurs se sont nourris des codes de l’art aquitain, notamment développé dans les manuscrits du monastère de Saint-Martial de Limoges. La “Bible d’Odilon” dévoile de nombreuses lettres inscrites sur des fonds colorés de jaune, bleu, vert, rouge, brun et pourpre, ornées d’un riche décor fait de motifs géométriques et végétaux.

Hugues de Semur, rayonnement de l’enluminure clunisienne

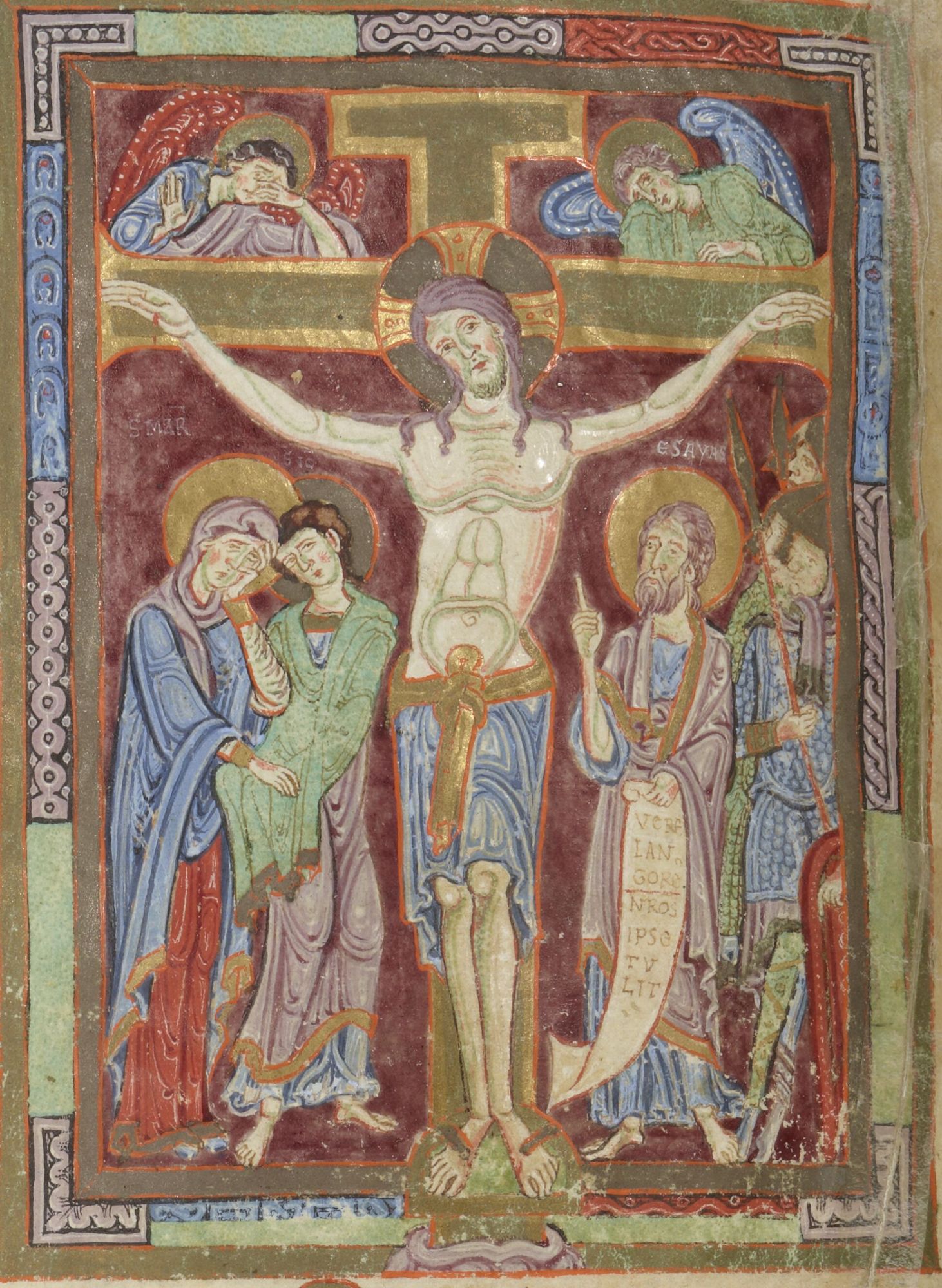

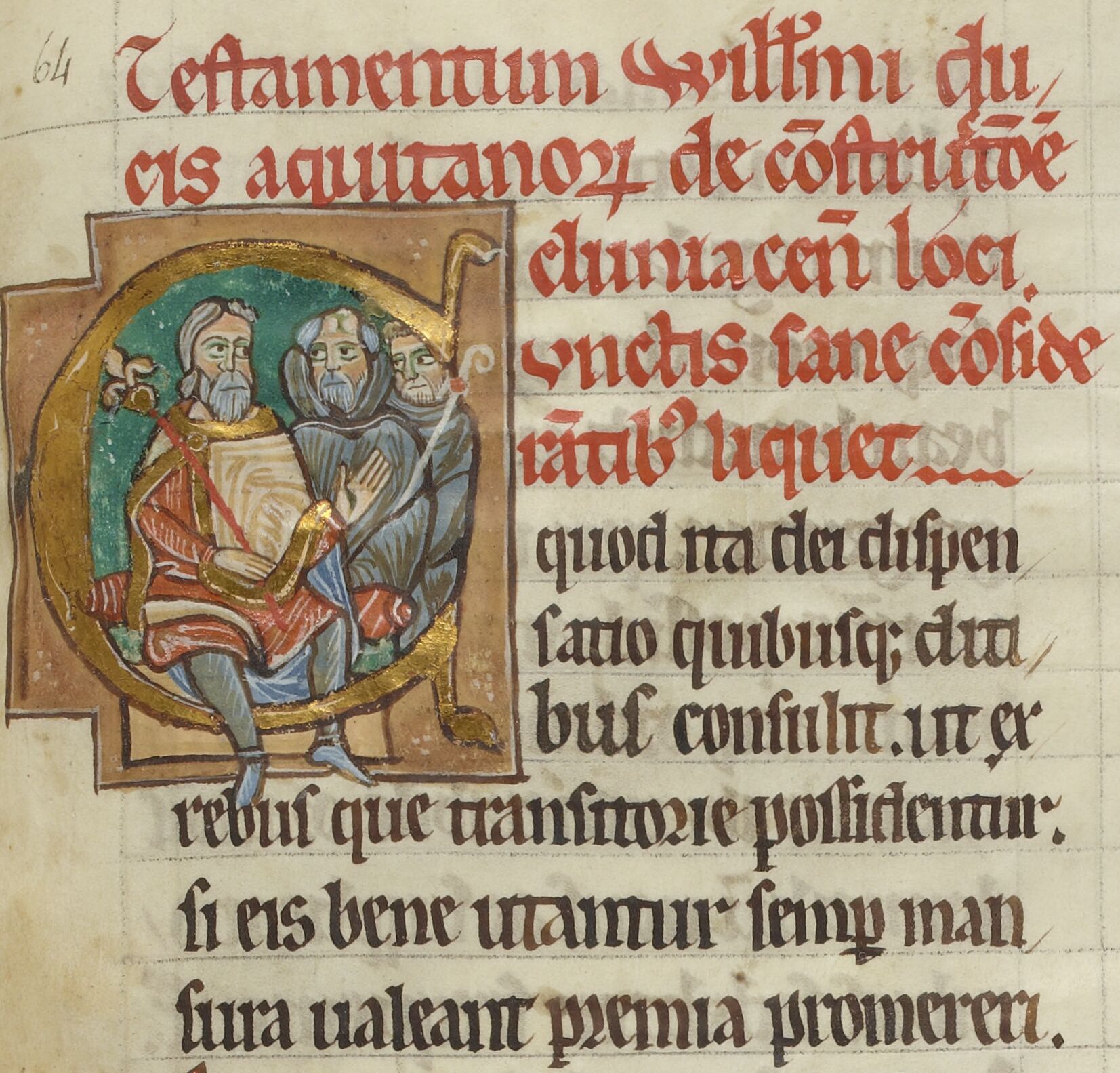

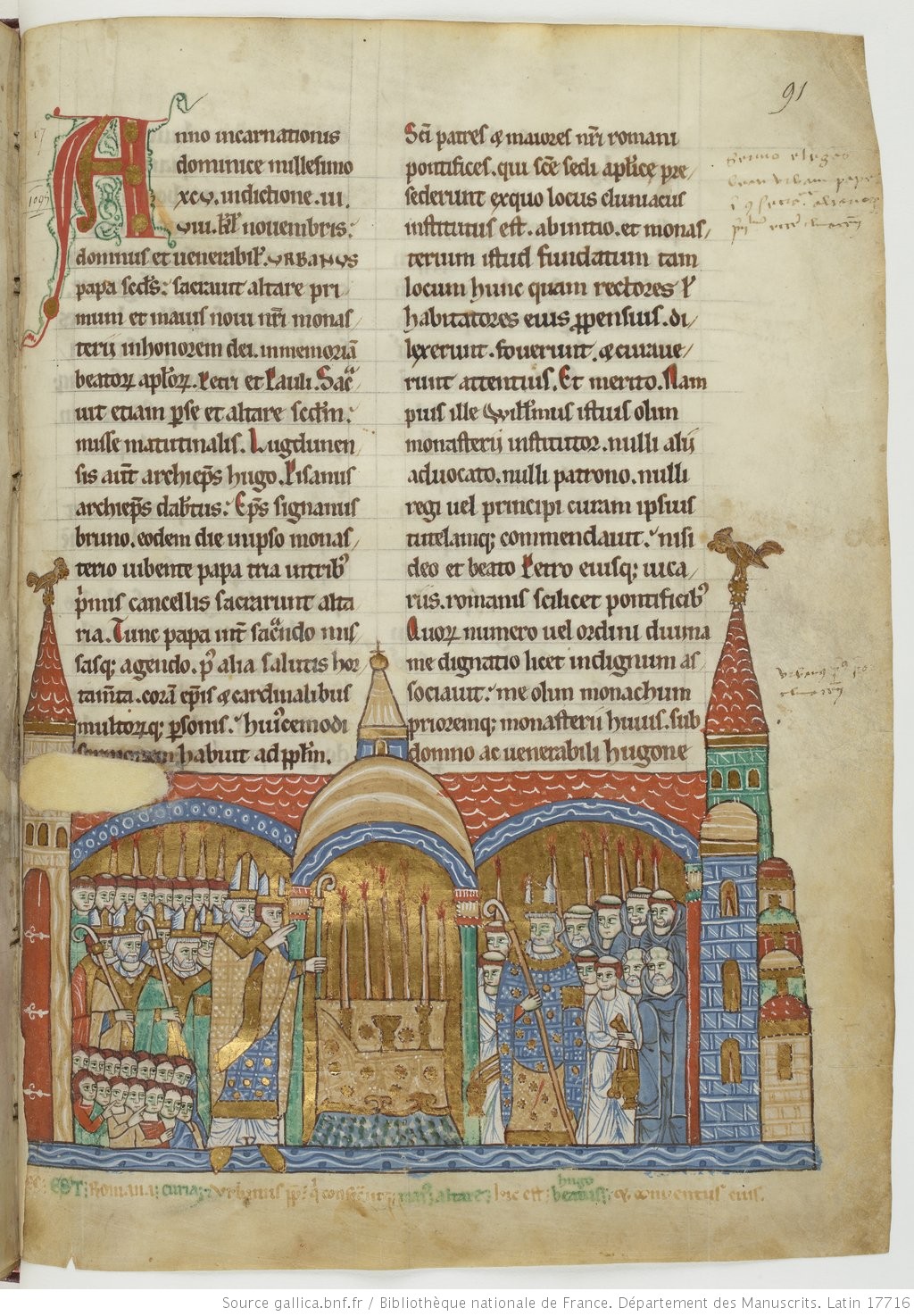

C’est incontestablement sous l’abbatiat d’Hugues de Semur (1049-1109) que le scriptorium clunisien vit ses heures les plus fastueuses. Ornés d’or, d’argent, de pourpre et investis d’un riche programme iconographique, de somptueux manuscrits sont produits à Cluny à partir de la fin du XIe siècle.

Le chantier de Cluny III (Maior ecclesia) attire de nombreux copistes venus de l’Empire romain germanique et d’Italie : leur influence est palpable dans la décoration des manuscrits.

L’art ottonien (germanique) se manifeste par de somptueux décors architecturaux dans lesquels les figures présentent des traits rigides ; l’art italo byzantin présente une plus grande fluidité dans les formes (draperies, silhouettes élancées).

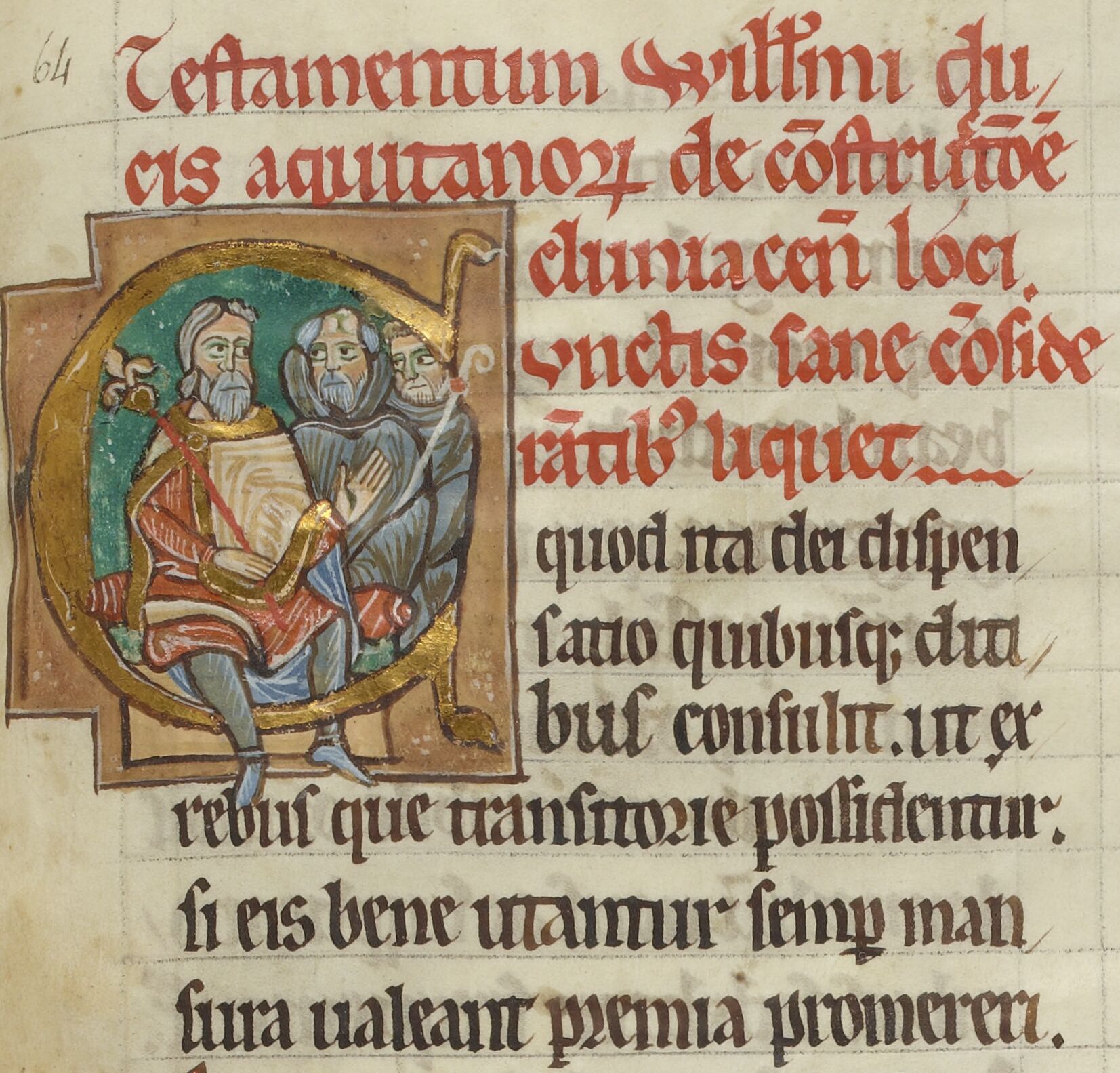

Guillaume II (1207-1215) : sa déclaration à Cluny

Laura Attardo

Chargée de mission scientifique - Clunypedia

Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Doctorante à l'Université Paul-Valéry de Montpellier

Les moines de Cluny et l’image : un discours ecclésiologique à travers les manuscrits enluminés clunisiens (Xe-XIIIe siècle)

clunypedia@sitesclunisiens.org

*Illustrations

Fig. 1 : Initiale “P” ornée. Paris, BnF, NAL 1442 (Xe s.), f. 33r.

Fig. 2 : Initiale “V” historiée du prophète Jérémie. London, British Library, Add MS 22820 (seconde moitié du Xe s.) f. 9v)

Fig. 3 : Initiale “O” zoomorphe. Paris, BnF, NAL 1461 (seconde moitié du Xe s.), f. 6r.

Fig. 4 et 5 : Initiales “P” et “A” ornées. Paris, BnF, Latin 15176 (1ère moit. du XIe s.), f. 111r ; 279r.

Fig. 6 : Saint-Pierre emprisonné. Paris, BnF, Latin 1087 (dernier tiers du XIe s.), f. 75 bis.

Fig. 7 : Crucifixion. Paris, BnF, NAL 2246 (Lectionnaire de Cluny ; fin du XIe s.), f. 42v).

Fig. 8 et 9 : Guillaume d’Aquitaine et l’abbé Bernon (?) ; Consécration de Cluny III par Urbain II. Paris, BnF, Latin 17716, f. 85r; 91r)

Bibliographie générale

CAMES G., « Recherches sur l’enluminure romane de Cluny », in Cahiers de Civilisation Médiévale, 7-26 (1964), p. 145‑159 (en ligne : Recherches sur l'enluminure romane de Cluny - Persée).

CRIVELLO F., « Les débuts de l’activité artistique dans le scriptorium de Cluny : fondements et oeuvres », in IOGNA-PRAT D., LAUWERS M., MAZEL F., ROSE I. (dir.), Cluny. Les moines et la société au premier âge féodal, Rennes, 2013, p. 197 208.

DENOËL C., « L'enluminure à Saint-Pierre de Cluny entre la fin du Xe et le début du XIIe siècle », in Art de l’enluminure, 33 (2010), p. 4-27.

HENRIET P., « Le moine, le roi, l’évêque: À propos du Parma Ildefonsus (Biblioteca Palatina de Parma, ms 1650) », in e-Spania : Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 3 (2007) (en ligne : Le moine, le roi, l’évêque (openedition.org)).

STIRNEMANN P., « Un recueil de pièces glorifiant Cluny et son histoire », in STRATFORD N. (dir.), Cluny 910-2010, onze siècles de rayonnement, Paris, 2010, p. 276‑279.*